富士山のふもと、ここ富士宮で行われる富士宮秋祭りの様子です。全国浅間神社総本宮の富士宮浅間大社の礼大祭です。今年は天候も良く、富士山をバックにした競り合いを見ることが出来ました。

富士山の雪解け水が長い年月をかけて溶岩層と溶岩層の隙間を通り、ここ湧玉池(国指定特別天然記念物)から湧き出し、神田川、潤井川を経て田子の浦港に注いでいます。また、この川を境に川東を磐穂(いわほ)、川西を湧玉(わくたま)と総称します。

最初に見つけた「磐穂城山」の屋台。平成14年完成。

山車は、二重鉾、唐破風屋根、迫り上げ時の高さは8.5m。人形には、浅間大社ゆかりの人物である「坂上田村麻呂」を載せています。

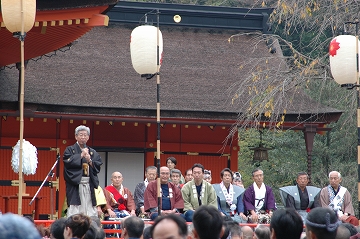

★3日に浅間大社で行われる宮参りとお囃子奉納の様子です★

式典の始まる前。みんなリラックス。 この子達は手古舞を踊ります。

安全祈願を行っているところ。

富士宮市長の挨拶 ミス富士山の紹介

お囃子の奉納。地区ごとではなく一斉に5分程行います。

式典が終わると木遣り唄に送られて各地区に戻って行きます。

境内の隅では奉納弓射大会もやっていました。

歩きながらもしっかりとお囃子を演奏していきます。

ここがお宮の入口。露店が奥へず〜〜っと続いています。 富士山が姿を現してきました。

街の中では屋台の曳き回しが始まっていました。(湧玉松山)

これは今年出来たばかりの湧玉二の宮の屋台。後の屋根は迫り上がるようになっています。

街の中だけでなく、自地区の狭い通りも曳き回されていました。

実はこの屋台、4輪ではなく5輪屋台です。第5の車輪は後の真ん中にあります。そして、曳き回すときは3輪です。

各家のまわりにはこのように注連縄が張り巡らされていました。

湧玉高嶺の屋台です。平成4年に浜松で作られ、静岡県西部地方の大唐破風四輪式屋台と同じ形をしています。

後半分は幕と御簾で覆われています。

車輪、楫も西部地方の四輪式屋台と同じです。

磐穂神田の先導車と屋台。昭和3年の建造。その後、手を加え今の形になる。

磐穂浅間。昭和2年完成の2鉾式屋台です。

★せせらぎ広場で行われた湧玉高嶺と磐穂浅間の競り合いの様子です★